Eles ainda estão aqui: filhos de Eunice e Rubens Paiva falam sobre o filme que retrata a luta da mãe

"É um psicodrama público", diz Vera Paiva sobre obra dirigida por Walter Salles, escolhida para representar o Brasil no Oscar e inspirada no livro de Marcelo Rubens Paiva

Psicodrama é uma técnica de psicoterapia em grupo que usa o teatro para tratar sofrimentos psíquicos diversos. O psicoterapeuta responsável é chamado de diretor. Primeiro, um paciente compartilha com o grupo uma questão pessoal ou um trauma, e narra um episódio que, na percepção dele, está na origem de seu sofrimento.

Os demais participantes montam então uma cena. Cada um assume um papel e, juntos, eles interpretam a cena traumática de modo que o paciente possa ver de fora, interagir com personagens de seu passado e, assim, elaborar suas questões.

A psicóloga social Vera Paiva descreve o filme “Ainda estou aqui”, que estreia hoje nos cinemas, como “um psicodrama público”.

Dirigido por Walter Salles, escolhido pelo Brasil para a corrida por uma indicação ao Oscar e inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, irmão de Vera, o filme retrata a trajetória da mãe deles, Eunice Paiva (1929-2018).

Leia também

• Fernanda Torres conta que Walter Salles cortou suas cenas de choro no filme "Ainda Estou Aqui"

• ''Ainda Estou Aqui'': saiba quais as categorias do Oscar o filme está cotado

Em 20 de janeiro de 1971, o marido de Eunice, o ex-deputado federal e engenheiro Rubens Paiva, foi preso pela polícia da ditadura militar — e nunca mais voltou para casa. Foi torturado e morto pelo regime. Seu corpo jamais foi devolvido à família.

Eunice e uma de suas filhas, Eliana, também chegaram a ser presas. Nas décadas seguintes, a viúva seguiu inabalável, manteve a família unida e lutou incansavelmente por justiça. Seus cinco filhos — Vera, Eliana, Ana Lúcia (Nalu), Marcelo e Maria Beatriz (Babiu) — são coprotagonistas de “Ainda estou aqui”. O Globo conversou por vídeo com eles (em ocasiões diferentes, e apenas Vera e Babiu deram entrevista conjunta).

Os irmãos compartilharam suas memórias da prisão da mãe, descreveram a emoção que sentiram ao vê-la na tela (interpretada por Fernanda Torres) e contaram como o filme os ajudou a, enfim, conversar abertamente sobre a história da família.

A seguir, confira trechos das entrevistas.

"Tristeza muito forte"

Vera: “Vi um copião, ainda sem trilha sonora, em casa. A cena da prisão da minha mãe me pegou. Precisei parar e sair para fumar.”

Babiu: “Assisti ao filme com os meus irmãos no Festival de Veneza. Eu só chorava. Foi uma catarse. Um mês depois, vi de novo no Festival de Zurique, que fica a uma hora de trem de Berna, onde eu vivo. Ficou martelando da minha cabeça durante a viagem de volta. Senti uma tristeza muito forte, um luto, que durou semanas. Até pensei em voltar para a terapia. Nunca tive coragem de perguntar para a minha mãe sobre a prisão. Uma amiga teve pesadelos com as cenas na prisão. É um filme que mexe com muita gente, até com quem não viveu o horror da ditadura. Para mim, foi como encostar o dedo numa ferida aberta, que sempre sangra.”

Nalu: “Os 12 dias que a minha mãe passou na prisão são um branco na minha cabeça. Ela chegou em casa acabada. Não era mais a minha mãe. Voltou muito magra, abatida, quase não falava com a gente. Foi aí que eu entendi que o negócio era sério. A Eliana não contou para a gente o que tinha acontecido na prisão.”

Eliana: “Tenho amigos que me conhecem há 40 anos e descobriram pelo filme que eu fui presa. Eu nunca falei da minha prisão, embora ela tenha sido noticiada pela imprensa. Com 15 anos, escrevi uma carta que saiu na Newsweek (revista americana) contando que eu tinha sido presa. A ideia era fazer uma pressão internacional para que soltassem ao menos a mamãe. Fiquei 24 horas presa. Me mostraram um trabalho de escola meu sobre a Tchecoslováquia e me acusaram de ser comunista. Me apalparam, bateram na minha cabeça. Uma hora, quebrei o pau com eles, comecei a falar que aquilo era ilegal, que eu era menor de idade. Me soltaram na Praça Saenz Peña. Eu estava morrendo de fome. Sabe o que eu fiz? Tomei um sundae. Surrealista, não?”

"Cadê a minha bolsa?"

Eliana: “Na prisão, me deram a bolsa da mamãe para eu levar embora. Sabe como é bolsa de mãe, né? Tinha tudo lá: dinheiro, chave, documento, cigarro. Eu fiquei apavorada, imaginei que queriam que eu levasse a bolsa porque sabiam que ela não ia sair de lá. Quando voltou para casa, a primeira coisa que ela me disse foi: ‘Eliana, cadê a minha bolsa?’.”

"Ela não chorava"

Eliana: “Numa cena do filme, minha mãe aparece com a raiz do cabelo branca. Falei para o Waltinho que ela era incapaz de aparecer em público com o cabelo branco. Na época do meu pai, ela ia a um cabeleireiro chique de Ipanema. Depois, com a perda do poder aquisitivo, ela mesma pintava o cabelo.”

Babiu: “Minha mãe era o silêncio em pessoa. Ela não chorava. Levantou a cabeça e seguiu em frente. Ela era muito contida e racional. Quando dava entrevistas sobre o caso do meu pai, se mostrava uma mulher muito calma e inteligente. E era mesmo. Vi muito dela na atuação brilhante da Fernanda Torres. Mas ela também tinha um outro lado, bem-humorado, soltava umas frases engraçadas.”

Vera: “Deu vontade de chamar a Fernanda Torres de mamãe.” (risos)

Família, religião, pátria

Marcelo: “A principal lição que Eunice Paiva deixa é recusar o papel de vítima, é não baixar a cabeça. Ela ficou com cinco crianças e sem dinheiro nenhum, mas não parou, tocou em frente, se reconstruiu, priorizou sua integridade enquanto mãe. Ela sempre dizia que nós não éramos uma família vítima. A vítima era o país.”

Vera: “Agora, família virou coisa de direita. Mas nós também somos família. Nós também temos religião. Minha mãe foi à missa aos domingos até o fim da vida e ainda reclamava quando o padre era reacionário. Nós também queremos uma pátria, mas uma pátria diferente, sem desigualdade, com justiça social e solidariedade.”

"Meu pai não ia mais voltar"

Vera: “Esse filme ajudou reparar os efeitos que esse silêncio teve em nós. Não tocávamos no assunto. Minha mãe não falava da prisão.”

Marcelo: “Sempre abordei esse assunto sem nenhum constrangimento, inclusive com a minha mãe. Minhas irmãs não falavam entre elas, mas eu falava o tempo todo, sem parar. Escrevi sobre isso nos meus 45 anos de carreira como escritor.”

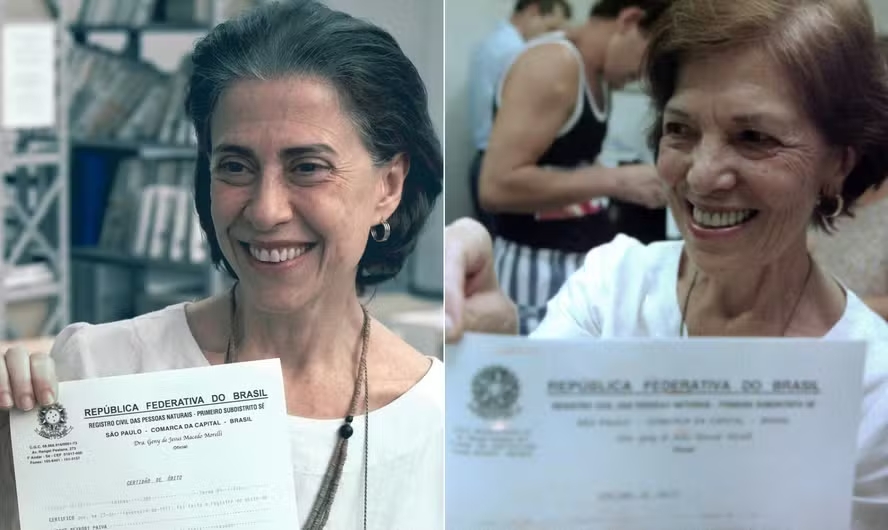

Vera: “Cada um de nós teve que entender sozinho que o meu pai não ia mais voltar. Comigo, foi dez anos depois, quando mandei rezar missas pelo meu pai em São Paulo e no Rio. Achei que faria bem para a família, mas minha mãe foi absolutamente contra. Ela só teve certeza de que o meu pai estava morto quando pegou o atestado de óbito.”

Marcelo: “Não lembro exatamente quando me dei conta de que meu pai não ia mais voltar. Talvez quando a minha mãe começou a dormir em cama de solteiro e a se desfazer das roupas dele, em 1972, 1973. Desde muito cedo, eu entendi que ele era um desaparecido político. Eu escrevia sobre isso no jornal da escola.”

Nalu: “Eu dizia na escola que o meu pai tinha morrido num acidente de automóvel. Aceitei que ele não voltaria mais no culto ecumênico em memória do Vladimir Herzog (jornalista morto pela ditadura em 1975), na Catedral da Sé. O Fernando Gasparian (editor e amigo da família) me levou à sacristia porque Dom Paulo Evaristo Arns (cardeal-arcebispo de São Paulo) queria me ver. Ele me abraçou e me disse: ‘Essa missa também é para o seu pai.’ Eu assisti à missa inteira como se fosse realmente para ele.”

"Eu quero saber"

Nalu: “Eu me senti vingada por esse filme. É uma palavra horrível, né? Uma amiga disse para eu usar outra palavra. Quer saber? Torturaram e mataram o meu pai, olha a vida que a minha mãe teve, que a gente teve. E olha como eu estou me vingando: com um filme! O mundo todo está vendo a nossa história, a história que a gente precisou esconder da vida toda, que o Brasil escondeu. Agora, eu quero saber em detalhes o que aconteceu com o meu pai, como o mataram e o que fizeram com o corpo. Eu quero saber.